インプラント・審美歯科・ホワイトニング・白い歯・スポーツ歯科・訪問・往診

●顎関節症と咬合(咬み合わせ)治療 -TMD Occlusal treatment-

顎関節症の主な症状といえば、

・口を開けると顎が痛い。

・口を開けると音がする。

・口が開けにくい。

この三つが挙げられます。心当たりのある方は顎関節症の可能性が高いです。

しかし、顎関節症 (というより顎機能障害という言葉を好んで使っていますが)は、顎だけにとどまらず、コメカミや側頭部に頭痛がする、口が開かなくなった、などの症状がでてきます。ひどい時は、首筋や肩がこってくる可能性もあります。

当院は、顎機能障害に対して咬み合わせによる治療を行っております。

といってもいきなり歯を削ったりしません。長期において経過を観たり、スプリントと呼ばれる器具を使って治療いたします。

顎機能障害の原因はたくさんあり、ストレスや普段の悪い癖などがあります。咬み合わせの異常を原因とするものばかりではありません。そのため、理学的な治療法などもご指導させていただきます。

といってもいきなり歯を削ったりしません。長期において経過を観たり、スプリントと呼ばれる器具を使って治療いたします。

顎機能障害の原因はたくさんあり、ストレスや普段の悪い癖などがあります。咬み合わせの異常を原因とするものばかりではありません。そのため、理学的な治療法などもご指導させていただきます。

当院の歯科医師、岡崎全宏は日本顎頭蓋機能学会の認定医です。また、大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座に在籍し、大学病院の補綴咬合治療科で診療をしています。

患者様にあった治療法を診断していきたいと思います。

咬み合わせが原因となって起こる顎機能障害は一部と申し上げました。しかし、かみ合わせが悪くなることで、顎機能障害を引き起こすことは見受けられます。反対をいうと、我々歯科医師が歯を一本治すにも、間違った被せものを入れたら、患者様に顎機能障害が起こる可能性があるわけです。

非常に怖いことですね。

ですので、普段から咬み合わせに留意した治療を心がけております。

咬み合わせと全身の関係についてはよくマスコミなどで取り沙汰されています。

目を通すと、劇的な部分のみ強調され、大げさに取り扱われていることが多いと思います。

とはいえども、やはり咬み合わせと全身の関係はあると思われます。

ここで一例を示します。

日本歯科医師会から、生涯研修ライブラリーという研修ビデオが出されているのですが、平成8年度に、大阪歯科大学の有歯補綴学講座(当院の岡崎全宏が在籍している講座)が『咬むことと全身の健康―高齢化時代の歯科医療を求めて−』というタイトルでビデオを製作しました。

そのビデオからデータを抜粋します。

介護が必要とされる患者様対象の病院の入院病棟に歯科を設立し、歯科治療を行ないました。

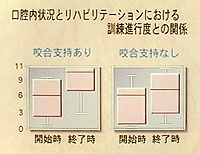

そして、歯科を受診した患者様52名において、リハビリテーションの進行度をリハビリテーションの訓練進行表を目安に、『義歯や天然歯の咬み合わせがあるグループ』と『咬み合わせのないグループ』で比較検討してみました。

介護が必要とされる患者様対象の病院の入院病棟に歯科を設立し、歯科治療を行ないました。

そして、歯科を受診した患者様52名において、リハビリテーションの進行度をリハビリテーションの訓練進行表を目安に、『義歯や天然歯の咬み合わせがあるグループ』と『咬み合わせのないグループ』で比較検討してみました。

結果は以下のようになりました。

義歯や天然歯のかみ合わせのあるグループ(表では、『咬合支持あり』と表記)は、リハビリテーション開始時の進行度は、中央値が6でしたが、終了時には10まで向上しました。

義歯や天然歯のかみ合わせのあるグループ(表では、『咬合支持あり』と表記)は、リハビリテーション開始時の進行度は、中央値が6でしたが、終了時には10まで向上しました。

一方、咬み合わせのないグループ(表では、『咬合支持なし』と表記)は、終了時には7までしか向上しませんでした。

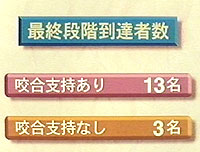

また、最終段階到達者数は、16名いたのですが、そのうち、咬合支持ありが13名、咬合支持なしが3名でした。

これにより、咬合支持があるということが、リハビリテーションの訓練進行において優位に働くことが示されました。

また、最終段階到達者数は、16名いたのですが、そのうち、咬合支持ありが13名、咬合支持なしが3名でした。

これにより、咬合支持があるということが、リハビリテーションの訓練進行において優位に働くことが示されました。

このようなデータを目の当たりにすると、咬み合わせを回復させるがいかに全身に重要かがわかります。

入れ歯は単にご飯をたべる道具ではなく、体の一部だと痛感するわけです。

Copyright c Okazaki Dental Office All Rights Reserved.